中國科學家在凝聚態物質中首次發現引力子模,實現了核廢料高效轉化。這一發現開啟了量子引力研究的新路徑,將推動宇宙演化研究邁上新維度。團隊歷經5年成功觀測到引力子模,這為探索解決量子引力問題提供...

作為我國基礎研究重鎮,我省依托學科積淀與創新生態優勢,在3月27日2025中關村論壇年會發布的2024年度“中國科學十大進展”中攬獲3項突破:南京大學杜靈杰團隊首次發現凝聚態物質引力子模,開辟量子引力研究新路徑;蘇州大學王殳凹團隊攻克錒系核電池技術,實現核廢料高效轉化;南京大學王濤團隊揭示黑洞調控星系生死機制,推動宇宙演化研究邁上新維度。當日,記者在論壇現場對話3位主要完成人,他們表示,以強烈好奇心驅動原創性研究,江蘇必將在更多“無人區”留下印記。

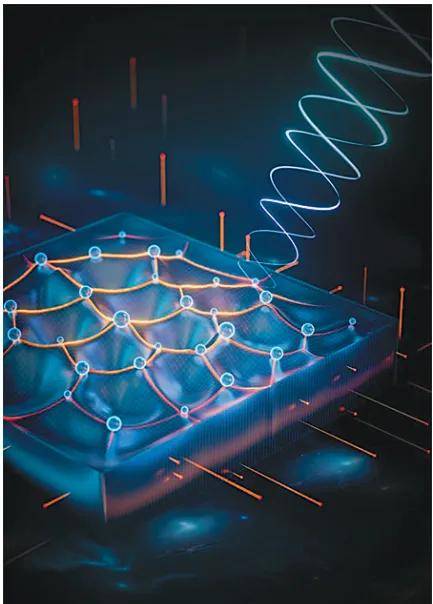

一個神奇實驗,在凝聚態物質中發現引力子模

(凝聚態物質引力子模)

引力波是愛因斯坦廣義相對論預言的神奇現象,宇宙中的巨型天體碰撞時會產生振蕩,形成引力波,這也引發物理科學家思考引力波的本質,在小尺度例如低維量子空間里可否激發類似引力波的量子化現象?

根據波粒二象性,引力子被視為引力波所對應的自旋2的假想粒子,是連接廣義相對論與量子力學的關鍵。理論推測分數量子霍爾效應中或涌現出類引力子,這種凝聚態準粒子是自旋2的低能模式激發(稱為引力子模或引力子激發),但一直未觀測到。杜靈杰團隊的貢獻,正是在分數量子霍爾系統中發現了其中涌現的引力子,也稱為引力子模或引力子激發,這是自上世紀30年代引力子概念提出以來,人類歷史上首次觀測到有引力子特征的準粒子。

中國科學院物理研究所副所長胡江平研究員現場解讀,并稱之為“神奇的實驗”——“他們的實驗十分特殊。他們用光學手段探測,在分數量子霍爾液體中首次成功觀察到引力子模,并發現其具有手性,這也是首次探測到具有引力子特征的準粒子。未來我們可以在‘人造實驗室’探索宇宙尺度物理。該研究為我們提供了探索解決量子引力問題的新思路。”

“團隊歷經5年取得該成果,非常高興獲得這個獎項。”杜靈杰表示,團隊計劃利用引力子模來探索半導體電子系統中的微觀量子結構,并且進一步驗證非阿貝爾物態等新的量子態,推動拓撲量子計算的發展。

一次緊密耦合,更好地將核廢料變廢為寶

(錒系核電池技術)

核廢料中含有半衰期長達數千年到百萬年的錒系核素,長期以來被視為環境負擔。王殳凹、王亞星和歐陽曉平等提出的新型錒系輻射光伏核電池技術方案,通過創新設計,將核廢料中錒系核素衰變釋放的能量轉化為持久電能,通過創新制造高能量轉化效率的核電池,讓核廢料變廢為寶。

中國科學院院士、核物理學家、復旦大學副校長馬余剛為這項科學進展做解讀。他說,人們經常使用的鋰電池等屬于化學電池,而核電池是利用原子核的放射性,將放射性能量轉化為能量。傳統輻射光伏核電池在利用錒系核素衰變能時,會受到α粒子自吸收效應的限制,導致能量轉換效率較低。王殳凹研究團隊引入“聚結型能量轉換器”概念,通過在分子級別上將放射性核素與能量轉換單元緊密耦合,從根本上克服了自吸收效應,大幅提升了衰變能轉換效率。實驗中,團隊研制的微型核電池,在連續運行200小時的測試中展現出優異的性能穩定性。

“這是一個非常新穎且又基礎性的方案。”馬余剛認為,這一錒系輻射光伏核電池設計思路,在錒系元素化學與能量轉換器件之間架起橋梁,兼具基礎研究深度和潛在應用前景,為高效微型核電池開發提供了理論基礎,也為放射性廢物的資源化利用提供新思路。

王殳凹說:“核能放射化學研究既面向國際科技前沿,又能服務國家重大需求。國內每年有很多基礎研究的重大成果,我們的成果能夠入選,我感到非常榮幸。”

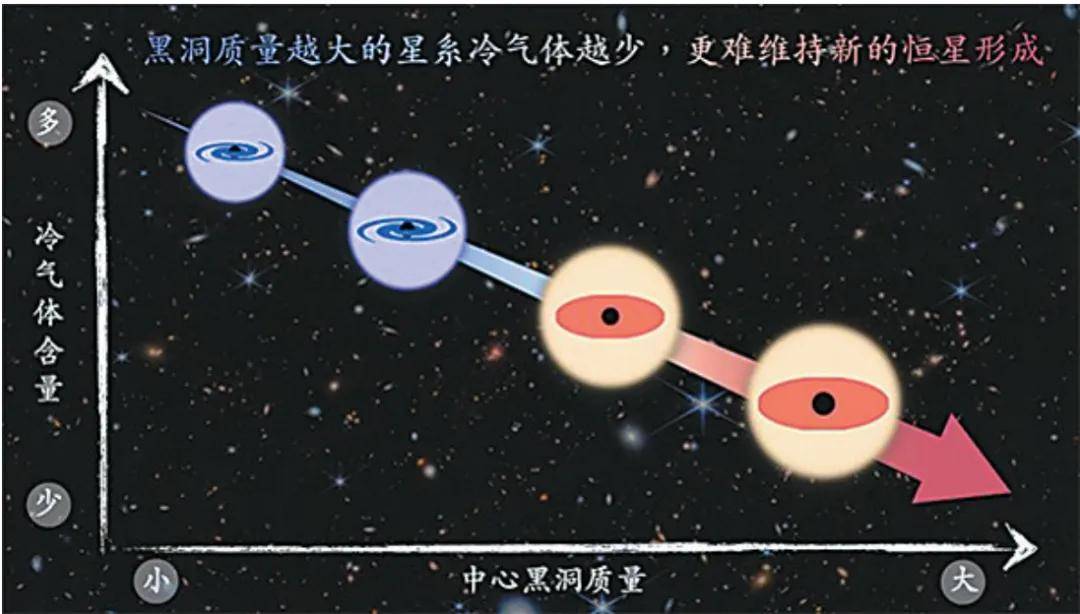

一次重要發現,揭示黑洞影響星系從“生”到“死”

(黑洞調控星系生死機制 )

星系是構成宇宙的基本單位,探索星系中恒星形成的觸發和停止機制是星系宇宙學的核心任務之一。理論推測星系中心的超大質量黑洞生長過程中釋放的能量是影響星系從“生”(恒星形成星系)到“死”(寧靜星系)轉變的重要機制,但長期缺乏觀測支持。

南京大學天文與空間科學學院教授王濤等發現星系中心黑洞的質量是調制星系中冷氣體含量的最關鍵物理量:黑洞質量越高的星系,冷氣體含量越低。該研究揭示了中心黑洞主要通過限制冷氣體這一恒星形成的原料來調控星系演化,解釋了寧靜星系普遍含有一個較大質量的中心黑洞的原因,向著最終揭開星系生死之謎邁出了關鍵一步。

“黑洞之于星系就像腫瘤對于人體,當它小的時候對宿主影響不大,但一旦長得過快過大,就會嚴重影響宿主的健康(恒星形成的能力)。”王濤用通俗易懂的一句話解釋了該成果的研究對象。

“針對這一重要科學問題,他們創新性地開始探索中心黑洞質量與星系冷氣體含量之間的關系。”中國科學院院士、中國天文學會理事長韓占文在解讀該項成果時表示,該研究對中心黑洞影響星系形成演化提供了重要的觀測證據。

“感謝專家和評委對成果的認可,對于我個人而言,這是目前為止對我科研生涯最大的激勵和鼓舞。”王濤激動地說,未來他和團隊將朝著解開星系生死之謎的方向繼續深入研究,希望取得更多好的成果。

來源:新華日報

編輯:王筱

審核:范文 許南欣

來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。

聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。

Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利

![]() 蘇公網安備32010402000125

蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司

蘇公網安備32010402000125

蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司

南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計