北京時間4月24日17時17分,神舟二十號載人飛船即將點火升空。在萬眾矚目的航天員身后,一群身懷“不死之術”的神秘乘客悄然登艙。

記者 鞏悅悅 實習生 蹇悅 濟南報道

北京時間4月24日17時17分,神舟二十號載人飛船即將點火升空。在萬眾矚目的航天員身后,一群身懷“不死之術”的神秘乘客悄然登艙。

有趣的是,它們來自山東理工大學實驗室,是一群身長不足指甲蓋大的渦蟲,被稱做“生物界孫悟空”,即便被切成兩段,也能在短時間內重生為一個完整的生命體。當天下午,齊魯晚報·齊魯壹點記者獨家對話該團隊成員,對即將登上神舟二十號的特殊“乘客”進行了揭秘。

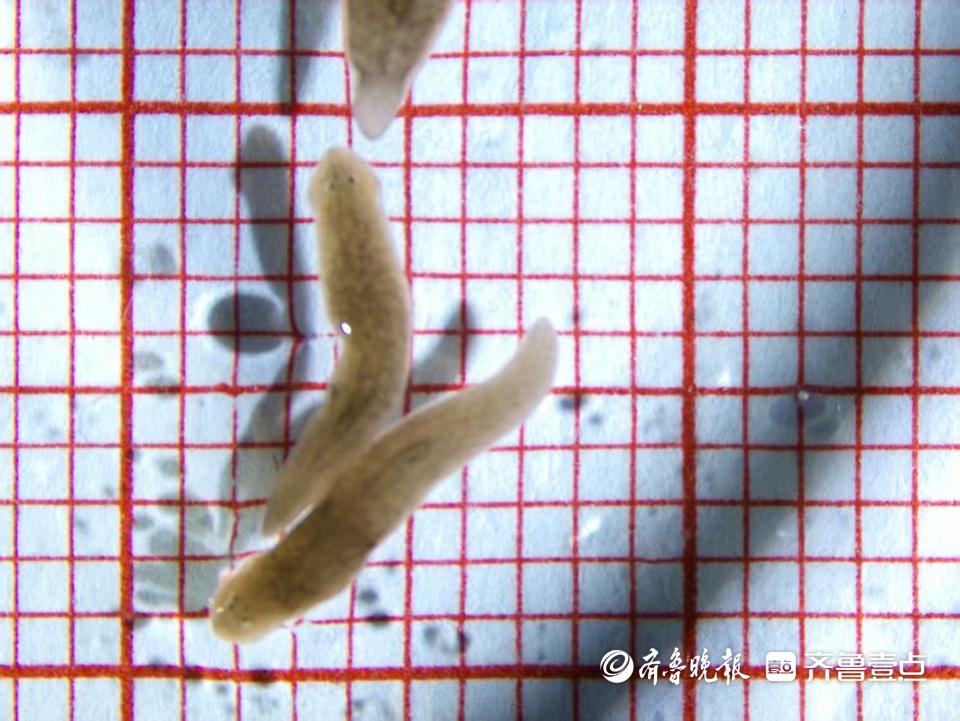

圖為在山東理工大學實驗室顯微鏡下拍攝的渦蟲。(受訪者供圖)

為何是渦蟲?

獨特能力引關注

為什么在眾多生物中,偏偏選中渦蟲開啟這次太空之旅呢?

由于山東理工大學教授曹忠紅團隊正忙著為這批渦蟲“做手術”,記者獨家專訪了參與養渦蟲的山東理工大學生命與醫藥學院教師甄輝。

“渦蟲是最早出現三胚層、兩側對稱的扁形動物,已經在地球上生活了5.2億年,堪稱古老物種。”據甄輝介紹,渦蟲的最神奇之處,在于強大的再生能力。要是把渦蟲切成兩段,短短一周左右,每一段都能“一鍵復原”成一個完整個體,新個體擁有和原來一樣的消化系統、生殖系統、肌肉組織。“這也和渦蟲體內大量的干細胞有關,干細胞數量能占到總細胞數的25%~30%。”

甄輝表示,渦蟲在地面再生能力出色,那到了太空或中國空間站,這種特性會不會改變,甚至變得更強?希望借助太空特殊環境,揭開渦蟲再生機制的神秘面紗。

除了再生能力,渦蟲還有獨特的“饑餓本領”。

“它體型在1毫米到15毫米左右,在實驗室能養到15毫米。要是幾個月不喂食,它會縮小到兩三毫米,還會消化掉生殖系統等器官組織,維持基本生命。”甄輝透露,一旦有食物,渦蟲的消化系統、生殖系統就又能恢復了。

優中選優,最終只有48個片段樣本能登上中國空間站。(受訪者供圖)

哪些“幸運渦蟲”

能登上中國空間站

為了讓渦蟲順利登上神舟二十號,山東理工大學教授曹忠紅團隊做了大量準備工作。

在渦蟲培養方面,該校生命與醫藥學院專門設置了培養室,溫度控制在20度左右,會隨季節微調。培養用水也很講究,要用山泉水,因為渦蟲對水質要求高。平時喂食生牛干和大蝦肉,會把食材攪碎,方便渦蟲食用,還得兩三天換一次水,保證渦蟲保持在一個有活性的狀態。

挑選“飛天渦蟲”也有嚴格標準。

甄輝表示,由于要裝在太空芯片的小培養池里,所以得選大小合適、狀態良好的渦蟲。曹忠紅團隊從精心培養的渦蟲中,先選定百余條狀態好的,給它們做“手術”,切成頭部、中段、尾部三部分,再優中選優,最終只有48個片段樣本能登上中國空間站。

這些渦蟲片段被裝入渦蟲芯片,放進培養池,再安放在恒溫箱中,確保從地面到空間站,渦蟲都能處于適宜環境。等恒溫箱進入空間站,航天員會把渦蟲芯片實驗盒,裝載到生命生態實驗柜的小型通用生物培養模塊中,開啟為期6天的實驗。

山東理工大學生命與醫藥學院科研團隊正在做渦蟲研究。(受訪者供圖)

地面切分渦蟲

是否會迎來太空重生

對于這次渦蟲的太空之旅,科研團隊滿懷期待,最關注的就是渦蟲在太空中的再生情況。

送上太空的渦蟲,是在地面切分好片段后,再到太空生長再生的。甄輝說:“我們特別想知道,渦蟲在太空的再生情況和地面相比,到底有什么不一樣。”

甄輝表示,這是國內首次將渦蟲送上太空,對科研團隊意義重大。它為渦蟲再生研究開辟了新方向,提供了新思路,有助于科研人員更深入地了解渦蟲再生機制,開闊研究視野,推動整個研究領域向前發展。

“未來,這些研究成果或許能在醫學領域發揮重要作用,為人類健康帶來新的希望。”甄輝表示。

據央視新聞此前報道,渦蟲和人類基因組的相似度高達70%以上,因此研究渦蟲對于人類細胞克服老化、延緩衰老等都具有重要的意義。

值得關注的是,在地面實驗室,科研人員也設置了與中國空間站相同的實驗環境,空間地面將同步開展實驗。

為期六天的渦蟲在軌實驗結束后,航天員會將渦蟲芯片實驗盒從小型通用生物培養模塊中取出,待航天員帶回地面。科研人員未來將通過分析,獲得空間復合環境與地面環境渦蟲再生過程中,關鍵時段的差異基因圖譜。

“未來,隨著航天員在空間站工作生活的時間不斷延長,嚴峻的太空環境對生命體的損傷及修復問題,需要得到重視和解決。”曹忠紅表示,在空間微重力和輻射環境下,渦蟲細胞究竟發生了怎樣的變化,修復的過程又是怎樣展開的,這次實驗或許能給出答案。

來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。

聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。

Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利

![]() 蘇公網安備32010402000125

蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司

蘇公網安備32010402000125

蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司

南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計