無所不能的3D打印,已經進入了太空領域,就連衛星都可以通過3D打印技術“打印”出來。12月3日,第二屆增材制造(3D打印)研究前沿國際會議在南京召開。來自國內外的12位學術大咖進行了頂級學術對話和互通...

無所不能的3D打印,已經進入了太空領域,就連衛星都可以通過3D打印技術“打印”出來。12月3日,第二屆增材制造(3D打印)研究前沿國際會議在南京召開。來自國內外的12位學術大咖進行了頂級學術對話和互通互鑒,為大家展示了3D打印領域的眾多“新技術”和“黑科技”。

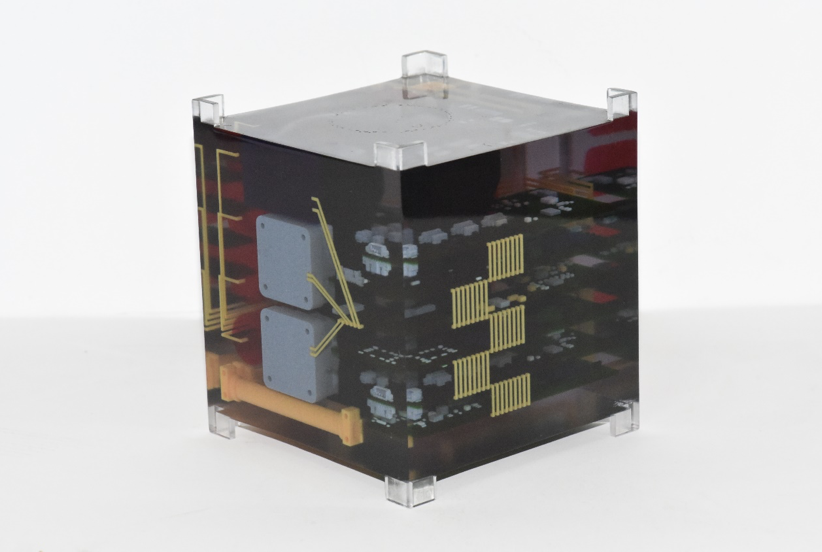

3D打印的衛星到底長啥樣?記者在現場看到,被“打印”出來的衛星外觀是一個方方正正的盒子,但內里“大有乾坤”。 “天上的東西叫‘克克黃金’,每減重一公斤,可能就是很多費用的增加和減少。”南京理工大學機械工程學院副院長劉婷婷介紹了3D打印衛星的優勢, “衛星越輕,它帶的載荷就越多,比如帶攝像機上去,帶機動上去,帶一些功能上去,它能勘察地球、能通信。在這種背景下,3D打印拓撲結構、晶格結構和輕量化結構,就特別有利于上天的輕量化設計,使它的功能密度更高。”

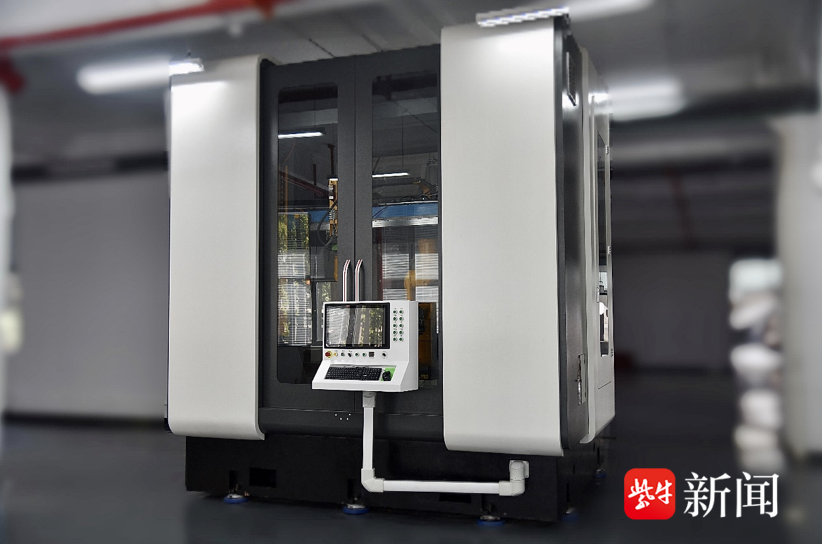

劉婷婷告訴記者,南京理工大學自主研發的國際首臺多機械協同整體增材制造裝備,顛覆了過去微納衛星“分離制造、裝配集成”的制造模式,可3D打印出一體化制造的微納衛星,使其體積減少30%以上,功能密度提升30%以上。“原來的衛星結構占比大約15%到20%、25%,未來我們希望可以降到10%以下,甚至更低。”目前,南理工微納衛星與整體制造實驗室已經發射了多顆3D打印的微納衛星。

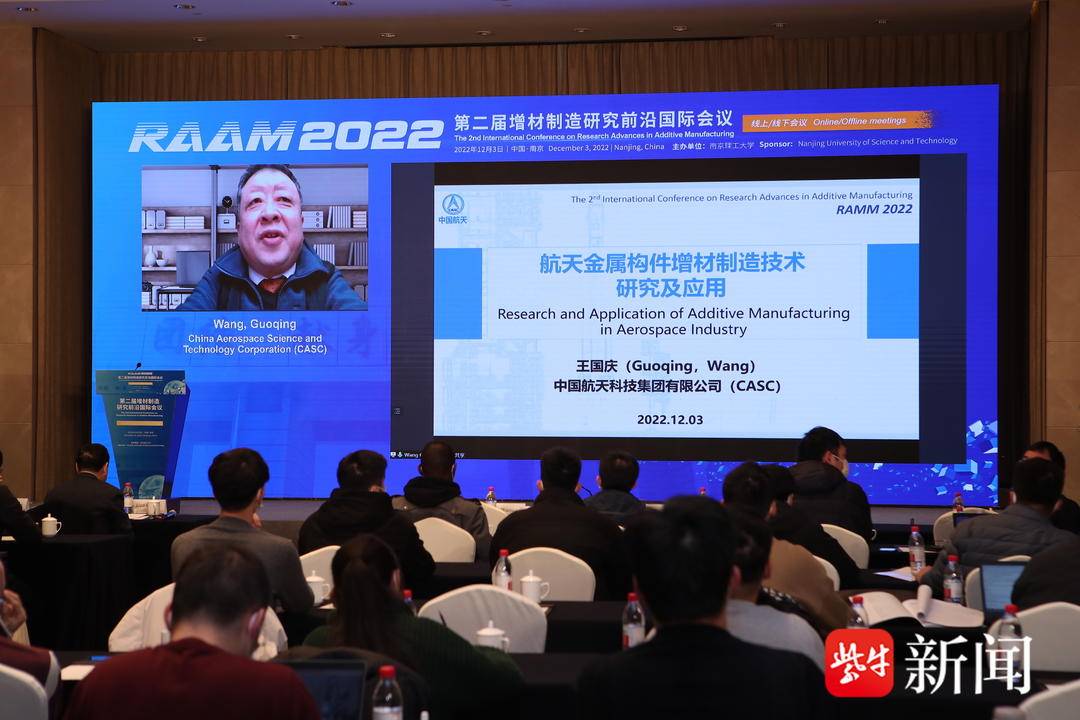

據悉,本次會議由南京理工大學發起創立。會議現場,學術大咖們聯袂演講,中外學術思想激烈碰撞。中國航天科技總工程師王國慶院士,向大家展示了3D打印技術在我國火箭、衛星、探月、探火等航天領域的創新應用。

會議現場還討論了3D打印的拓撲優化輕量化結構設計、極端輕量化結構設計、生物組織和器官3D打印技術等前沿學術話題。大會旨在構建一個增材制造(3D打印)領域的國際性學術交流平臺,助力中外頂級學者的學術對話和互通互鑒,以凝聚全球的智慧和力量,引領增材制造的創新和發展。

記者了解到,南京理工大學在3D打印領域的人才培養上,采用“引進+培養”相結合的模式,取得了顯著的成效。近年來,南理工先后引進多名青年教授,并從無到有建立了增材制造模擬研究方向;自主培養了國家和省部級高層次人才近10名,已發展成為國內外有重要影響力的增材制造創新研究團隊,在3D打印小衛星、智能化增材制造平臺等方面成為國際領先的研究團隊。

通訊員 曹佳音

揚子晚報/紫牛新聞記者 楊甜子

校對 李海慧

來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。

聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。

Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利

![]() 蘇公網安備32010402000125

蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司

蘇公網安備32010402000125

蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司

南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計